Elle photographie avec l’œil bien sûr, mais surtout avec l’esprit et avec le cœur. C’est la trinité qui entre en jeu lorsque Carol Guzy appuie sur le déclencheur de son appareil photo. Mais ce qui la différencie des autres photographes, c’est que son appareil n’est pas un bouclier qui la protège du monde qu’elle enregistre : c’est, au contraire, un puissant catalyseur émotionnel.

Carol Guzy : l’émotion brute

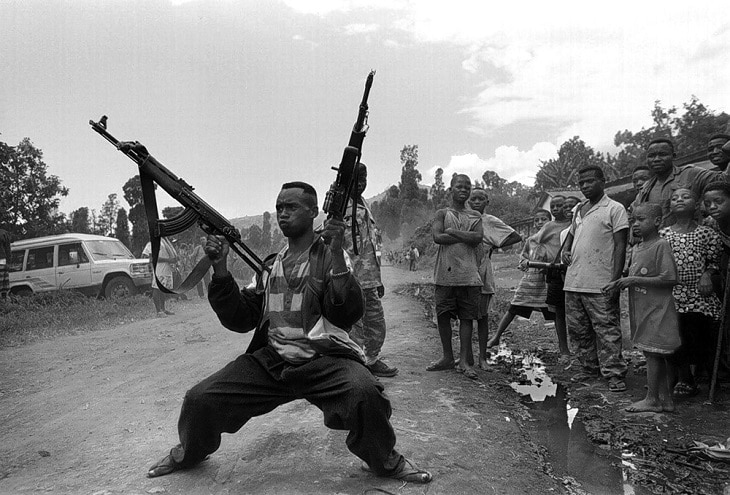

Les images prises par Carol Guzy sont impressionnantes. Pas seulement parce qu’elles témoignent des guerres, des famines ou des catastrophes naturelles. Mais parce qu’elles traduisent une émotion brute, terrifiante de pureté – comme une drogue à effet maximal.

Dans le prolongement exact de ses yeux, de ses émotions et de sa subjectivité, son appareil n’enregistre pas le réel : il capture l’essence des gens et des choses. Ses clichés peuvent être choquants – voyez cette petite fille décédée, la tête écrasée contre son pupitre d’écolière – mais ils transcendent leur simple nature journalistique.

Qui est donc Carol Guzy, photographe de presse pour le Washington Post, quatre fois prix Pulitzer – la seule photographe à avoir été distinguée tant de fois – dont le dernier en 2011 pour ses clichés des effets du tremblement de terre en Haïti ? Elle est plus qu’une photographe : un lien entre les gens, une passerelle entre les sensibilités.

Guzy photographie les âmes et non les corps. Elle s’intéresse aux profondeurs de l’humain et non à leur apparence extérieure. Quand elle se rend chez Mohamed Ali pour lui tirer le portrait, elle n’est pas captivée par le boxeur – un sport qu’elle n’a jamais aimé – mais par l’homme. Celui qui se dissimule derrière le sportif.

D’infirmière à photographe

Née en Pennsylvanie en 1956, Carol Guzy grandit avec sa mère et sa sœur. Son père est décédé quand elle avait six ans. Carol veut devenir artiste, mais tout le monde lui prédit qu’elle mourra de faim. Et puisque de l’argent, il n’y en a pas à la maison, même pas assez pour acheter une petite voiture, elle choisit de rester pragmatique : elle sera infirmière.

Mais à mi-chemin de ses études, elle se rend compte qu’elle ne pourra pas pratiquer – elle en est sûre, elle fera un jour une bêtise aux conséquences dramatiques. Trop de responsabilités.

Un ami lui offre un appareil photo et elle s’inscrit à un cours. La première fois, dans la chambre noire, elle assiste au développement d’une photographie, comment la feuille blanche laisse apparaître progressivement une image, comment les formes et les objets semblent surgir du néant. Sa voie est toute trouvée.

Même si Carol n’est jamais devenue infirmière, sa formation a développé en elle une sensibilité particulière, profonde et puissante, de la souffrance humaine. Ses photographies s’en ressentent ; elles sont comme une brèche ouverte au sein de la sensibilité humaine dont s’échapperaient les effluves terrifiants de la douleur mondiale.

Du Miami Herald au Washington Post

Carol intègre une formation de photographie à l’Institut des Arts de Fort Lauderdale, en Floride. L’un de ses professeurs, Walter Michot, un ancien du Miami Herald, lui transmet son amour du photojournalisme. Après un stage, elle travaille pour le journal de son ancien enseignant jusqu’en 1988, année où elle rejoint la rédaction du Washington Post.

Envoyée aussi bien sur le territoire national que dans les pays étrangers, Carol enchaîne les reportages et les récompenses. Elle obtient un premier prix Pulitzer pour sa série de 1986 sur les conséquences des glissements de terrain en Colombie, qui font 23 000 morts. Ce prix, elle le partage avec deux autres collègues.

On l’envoie témoigner de la chute de l’Union soviétique, de la guerre civile en Somalie, des suites de l’ouragan Andrew en Floride, du coup d’État en Haïti en 1994 (2e Pulitzer), des réfugiés du Kosovo en 1999 (3e Pulitzer).

Le Kosovo, c’est l’expérience de trop. De retour chez elle à Arlington, en Virginie, elle est victime d’un burn out. C’est un tourbillon de culpabilité qui l’emporte : comment peut-elle vivre sous un toit, avoir des amis, manger à sa faim, quand tant de gens, de l’autre côté du monde, se battent quotidiennement pour leur survie ?

Elle quitte le Post pour trois mois. Commence une thérapie. Jusqu’à ce que la lumière l’inonde de nouveau – la lumière qui pénètre dans l’appareil photo via l’obturateur, bien entendu. Elle en tire une force nouvelle, alliée à sa sensibilité à fleur de peau. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort, écrivait Nietzsche.

De Mère Teresa à Haïti

Alors qu’elle se trouve en Afrique pour un reportage, elle apprend le décès de Mère Teresa et prend le premier avion pour l’Inde, afin d’immortaliser ses funérailles. Elle dira plus tard que c’était comme de photographier la disparition d’une icône, d’un symbole.

C’est que Carol Guzy n’est pas exempte de conscience politique. Quand, en avril 2000, elle est arrêtée parmi les manifestants qui protestent contre les réunions du Fonds Monétaire International et de la Banque mondiale à Washington, elle ne se cache plus derrière son appareil photo.

En janvier 2010, elle est au chevet de sa mère atteinte d’Alzheimer lorsqu’elle apprend la nouvelle du séisme en Haïti. Ni une ni deux, elle se jette dans un avion, direction la République dominicaine, et de là se fraye un chemin jusqu’à Port-au-Prince.

Ces rues, ces écoles, ces magasins, elle les a vus et photographiés des dizaines de fois ; ils ne sont plus que ruines. Guzy enregistre la destruction, capte la mort au travail. Elle pleure beaucoup, et c’est comme si ses larmes inondaient son objectif pour se projeter sur les images qu’elle donne à voir. C’est comme si son cœur blessé criait sur la pellicule.

Ces photographies lui obtiennent un 4e prix Pulitzer, partagé avec Nikki Kahn et Ricky Carioti. Mais au prix de quelles souffrances ? De quelles horreurs ?

Carol Guzy, témoin de son temps

Les récompenses pleuvent. Carol est la première femme à obtenir le Newspaper Photographer of the Year Award, délivré par la National Press Photographers Association, en 1990. Elle le gagnera encore deux fois, en 1993 et 1997.

Mais quel est le secret de cette femme de tête, qui a couvert les conflits et les horreurs, qui a témoigné des souffrances de son temps ?

Le secret, c’est que l’appareil photo n’est pour elle qu’un outil. Anti-geek au possible, Carol sait qu’elle utilise un Nikon, et c’est à peu près tout. L’important, ce sont les gens : ceux qui apparaissent sur la photo, et ceux qui la prennent.

Elle fut parmi les irréductibles qui repoussèrent au maximum le passage de l’argentique au numérique : parce que la pellicule imprime l’image, mais aussi les émotions. Et que l’enregistrement des émotions, c’est ça, le job de Carol Guzy.